J’ai voulu souligner dans mon intervention que la principale orientation du projet de chantier touchait à l’institutionnalisation du secteur de « l’économie solidaire » à titre de grand partenaire du « parlementarisme social » où se dessinent les compromis politiques. Le projet évoque avec de compréhensibles sympathies la batterie de mobilisations économiques de la société civile qui ont été rendues possibles par des accords au sommet sous les gouvernements Parizeau, Bouchard et Landry et il indique aussi que cette mini période de réchauffement de la social-démocratie s’est même poursuivie, en dépit des apparences mais un sens plus large et plus classique, sous le gouvernement libéral qui a suivi. J’ai souligné que cette histoire récente des mesures sociales au Québec était en tous points conforme au Third way de Tony Blair, qu’elle lui était à peu près contemporaine et qu’elle s’accompagnait des mêmes mesures d’assainissement et de retrait de l’État au profit de « la prise en charge des milieux par eux-mêmes ».

Bien que je ne voie pas de raisons de fond d’être en désaccord avec cette orientation, je me suis demandé si les fruits encore possibles de cette orientation étaient à la hauteur d’une grande mobilisation en faveur du renouvellement de la social-démocratie et, surtout, à la hauteur des enjeux qui sont devant nous et qui exigeront d’avantage que des actions de consolidation des mesures sociales (comprises comme « services »). J’ai suggéré, en somme, que le Third Way était derrière nous (en tant qu’acquis, si l’on veut) et que les limites inhérentes à cette démarche allait peser d’un poids grandissant contre sa poursuite. Et c’est précisément ici que j’ai découragé plusieurs de mes auditeurs de continuer à m’entendre.

Pour illustrer quelles étaient les conditions de fonctionnement de la social-démocratie des « grands partenaires », j’ai voulu revenir sur l’histoire qui a commencé avec les efforts de mobilisation de la fin des années 1930, alors que la « fatalité » de la guerre qui se préparait était au centre des inquiétudes dans toutes les « démocraties pluralistes à économie de marché ». Je voulais alors évoquer les « rapports de force » qui étaient à l’origine des alliances de classes et des compromis sociaux auxquels nous devons l’essentiel des mesures social-démocratiques du dernier demi-siècle, et cela afin de montrer, par comparaison, qu’en lui-même et par lui-même un projet de renouveau basé sur l’économie solidaire, sans autre rapport de force que la promesse d’un « cercle vertueux », avait peu de chance d’aller au-delà de ses acquis actuels (eux-mêmes obtenus, selon moi, à la faveur d’un effort du PQ de renouveler l’appui populaire au « mouvement national » ; mais cela est une autre question). Cédant alors à la facilité d’un vocabulaire académique conventionnel, j’ai mis sous la topique du « néo-corporatisme » les alliances de classe formées à partir de 1939, ce qui a été compris par d’aucun comme un jugement défavorable porté sur cette période (qui commence avec les « Trente Glorieuses ») et, partant, comme une critique du syndicalisme qui, dans la plupart des cas, représentait le « travail » et la « société » en face du Capital et de l’État.

Bien que cette incompréhension ne soit pas un grand malheur pour l’humanité, je tiens cependant à dire pour ma défense que j’ai toujours été favorable à la social-démocratie issue de ces compromis de classe (et, notamment, à « l’honneur du travail » porté par le syndicalisme), que je lui étais favorable contre mes amis marxistes il y a 40 ans et que je le suis encore maintenant contre mes amis des ONG et de la « société civile mondiale ». Certains pourront témoigner du fait que je n’ai pas toujours été d’accord avec les stratégies syndicales (clin d’œil à Georges Lebel), mais ça s’arrête là. Le « néo-corporatisme » de l’après-guerre fut simplement une manière de nommer la négociation des « grands équilibres » entre les partenaires du « keynésianisme » et il eu peu à voir avec le corporatisme de Salazar ou même avec celui d’Esdras Minville.

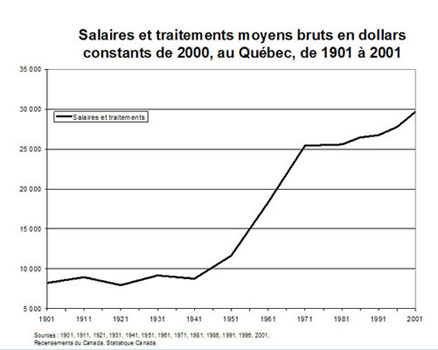

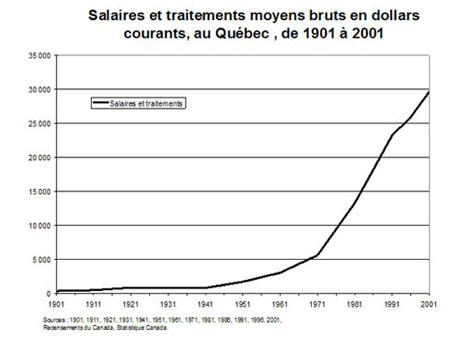

La structure de ce « néo-corporatisme » des sociétés capitalistes, aussi bien à cause de la mobilisation contre le fascisme, qui a présidé à sa formation, qu’à cause de la guerre froide, qui a favorisé son maintien, est le résultat de concertations internationales qui débordent largement les cadres nationaux. Au Québec, par exemple, les alliances de classes (lois sociales fédérales à partir de 1939, gouvernement de Godbout au Québec) ont précédé et favorisé la montée de l’acteur syndical, qui fut d’autant plus exigeant par la suite qu’il revenait de l’arrière en entraînant avec lui la « société », alors en plein mouvement de « modernisation » et « d’américanisation » de ses pratiques de consommation. Quand on jette un coup d’œil sur la comparaison entre les mouvements des salaires « réels » et ceux des salaires « nominaux » au fil du 20e siècle québécois, on voit à quel point l’entrée dans le processus de libération du capital dans les années 1970 a remis en question l’efficacité des compromis sociaux issus de la guerre. Alors que de 1941 à 1971, les salaires réels moyens bruts sont multipliés presque par 3, ils ne s’accroissent que de 16% entre 1971 et la fin du siècle, tous les changements du dernier tiers du siècle affectant plutôt les valeurs « nominales ». Pour des raisons trop longues à exposer ici, on pourrait soutenir qu’une telle explosion des valeurs nominales est une bonne illustration du caractère virtuel du capitalisme financiarisé qui a permis, selon le FMI lui-même, une diminution du poids relatifs des revenus des travailleurs dans les économies avancées (de 69% en 1980 à 62% en 2005), et cela au profit des revenus du capital.

Quoiqu’il en soit de la suite « globale » des choses, il est clair que le syndicalisme a appartenu chez nous au mouvement général de transformation du Canada français et d’institutionnalisation de sa culture et qu’il reste pour cette raison, plus qu’ailleurs, le gardien des avancées de la social-démocratie dont il a été un des éléments. On le voit dans les universités où, contre des vendeurs de tapis qui ont de plus en plus d’influence sur nos recteurs, les syndicats ajoutent à leurs préoccupations pour les conditions de travail des interventions en faveur des conditions d’existence de l’Université. On le voit dans les écoles publiques où ce sont des syndicats qui défendent la démocratisation de la culture contre « l’enseignement de l’ignorance » et contre le maintien des privilèges de la connaissance aux élèves des écoles payantes. On le voit encore sur la question de la laïcité de l’État, sur celle de la conciliation famille-travail, sur celle de l’équité salariale, etc. Le syndicalisme s’est développé au Québec avec la social-démocratie et il a partie liée avec elle, personne ne peut douter de cela.

La raison de mon détour par l’histoire des compromis sociaux obtenus par la négociation des orientations de la société entre les « grands partenaires socio-économiques » (évitons le mot litigieux !) n’était pas de jeter le doute sur la valeur des progrès sociaux obtenus par cette méthode mais de demander si les conditions actuelles justifiaient les espoirs placés dans un élargissement de la même méthode. Le passage du tripartisme au multipartisme évoqué dans le document me fait penser au projet d’ajouter un wagon, celui de l’économie solidaire, à un train dont l’engin a perdu des pistons. Après 30 ans de libéralisations globalitaires, un arbitrage de l’État mené auprès des partenaires de la société civile en vue de faire marcher le capitalisme dans le sens de la croissance économique me semble voué à pencher toujours du même bord – celui de la flexibilisation de la culture, du travail et de la société en général face à une croissance économique en autoréférence. Comme il n’est plus enfermé dans les cadres d’une économie nationale, le piston « Big capital » du « partenariat pour le progrès » sera de plus en plus difficile à amener à la table et, en dépit du très juste rappel de réalité de Gérald Larose concernant les sommets des années 1990-2000, il nous tient d’ores et déjà (et avec la plus impeccable conviction) le discours de la compétition économique globale qui s’exprime à travers lui. C’est pour cette raison que l’orientation multipartiste du projet de chantier ne m’a pas semblé capable, malgré la valeur propre des mesures d’économie solidaire auquel on veut faire une place, de prolonger une seconde fois la période du « néo-corporatisme ». Et c’est pour cette raison aussi que j’ai proposé un renouveau de la social-démocratie qui prendrait au sérieux, faute de mieux, « l’autonomie relative de l’État » et qui, sans délaisser le bottom up qui monte des nouvelles pratiques de la société civile, renouerait avec un certain radicalisme en matière de programme de gouvernement.

Sans compter que la célébration unilatérale des pratiques solidaires n’est pas sans danger. Il arrive régulièrement que la notion d’une « prise ne charge des milieux par eux-mêmes » soit utilisée comme une sorte d’équivalent de l’appel à la responsabilisation des victimes. Dans les milieux sociaux marginalisés et complètement déstructuré, il est certain que l’entre-aide, le bénévolat, le communautaire, la philanthropie, la prise en charge et la prise de parole soient les seules formes d’organisation capables de sauvegarder la vie elle-même, de lui donner un sens et de fournir les moyens d’un retour vers l’espace publique et politique. Sans cette remontée vers le politique, cependant, le communautaire risque de devenir une soupape de sécurité pour des « déversements ». Les méthodes qui, dans les favélas, sont les seules disponibles, doivent être comprises chez nous dans le cadre plus large des médiations institutionnelles de la participation sociale et la « créativité des milieux » doit pouvoir s’y appuyer sur des orientations collectives qui la supportent plutôt que d’être condamnée à suppléer leur absence. Je comprends que c’est exactement dans ce sens que l’entendent ceux qui se félicitent justement de l’institutionnalisation de l’économie sociale mais je souligne ce danger pour nous éloigner de la tendance d’une certaine société civile internationale à célébrer la prise en charge des démunis par eux-mêmes pendant que d’autres s’occupent de comprimer les États vers des fonctions, palliatives, de police. Nous avons encore un État social-démocratique et c’est par lui que le « renouvellement » doit commencer. Et je crois (puisque l’on m’a demandé mon avis, autant le donner) qu’un tel chantier ne sera inspirant et mobilisateur que s’il met d’office sur la table des impératifs qui, au-delà du « more of the same », pointent vers « autre chose ». Un tel dépassement, loin d’obliger à renoncer aux acquis, assumerait les circonstances nouvelles où il nous faut les accroître pour les préserver.

NOUVEAU : Pour vous inscrire et recevoir tous les nouveaux numéros de la veille sur la social-démocratie dès sa sortie, merci d’écrire à l’adresse suivante :

listproc@uqam.ca

Vous écrivez dans le corps du texte seulement ET en une seule ligne :

subscribe veillesd prénom nom

************************

La réflexion sur le renouvellement de la social-démocratie sera portée dans le cadre d’une aventure intellectuelle originale. Un consortium de recherche va se concerter pour conduire durant toute l’année des travaux qui prendront en charge l’un ou l’autre des grands questionnement soulevés par le texte de référence lancé par Benoît Lévesque, Michel Doré, Marilyse Lapierre et Yves Vaillancourt. Co-responsables, sous la coordination de l’Institut de recherche en économie contemporaine (Robert Laplante), de la mise en œuvre d’une programmation de travail qui fera une large place aux échanges et aux débats entre chercheurs et acteurs de la société civile, les membres et participants de ce consortium de recherche seront appelés à faire paraître sur le site Internet des textes faisant état de l’avancement de la réflexion. Divers événements vont ponctuer le parcours qui devrait déboucher sur un grand rendez-vous public à l’automne 2010. Le consortium est formé des membres suivants : le CÉRIUM (Pascale Dufour), la Chaire du Canada Mondialisation, citoyenneté et démocratie (Joseph-Yvon Thériault, titulaire), l’Observatoire de l’Administration publique ( Louis Côté, directeur), les Éditions Vie Économique (Gilles Bourque, coordonnateur) et de deux équipes de partenaires, dont l’une réunie autour de Denise Proulx, de GaïaPresse, et Lucie Sauvé, de la Chaire de recherche du Canada en éducation relative en environnement, et l’autre rassemblée autour de Christian Jetté de l’Université de Montréal et Lucie Dumais de l’UQAM.

L’importance, pour ne pas dire l’urgence d’organiser la réflexion collective sur l’état de notre démocratie et l’avenir de notre société devrait nous interpeller puissamment. Il se présente en effet des moments qu’il faut saisir dans l’histoire des peuples quand les vieux modèles, épuisés, atteignent leurs limites et conduisent à de nouvelles impasses. Le Québec est rendu à l’un de ses moments.